Roberto Valandro scrisse questo articolo per la rivista, nel febbraio del 1990, nella serie di articoli ‘Veneto Archeologia’.

Leggendo la pagina del link biografico, è interessante scoprire -32 anni più tardi- grazie alla Rete, che Valandro collaborò personalmente alla realizzazione del Museo in questione.

L’articolo è scritto con un linguaggio forse un po’ troppo accademico, e che sembra descrivere più una conoscenza simbolica, che non il Museo, ma, è comunque un modo per conoscere questo luogo della memoria.

Riteniamo che chi, appartenente alla generazione ’60-’70, abbia ancora la fortuna di poter salutare i propri genitori, nati in un’epoca in cui l’Italia era ancora prettamente contadina, potrebbe accompagnarli a ritrovare oggetti e nomi che certamente ricorderà loro l’infanzia. Un altro mondo, un altro tempo, un altro rapporto tra gli esseri umani. Prima che con loro, scompaiano gli ultimi che ancora ricordano davvero, com’era il quotidiano a metà del ‘900…

L’atmosfera

Gli oggetti museali di solito sono vivificati dall’irresistibile fascino della lontananza temporale che meglio si misura però quando il confronto avviene in un’atmosfera d’immediatezza, senza le bardature delle esposizioni ufficiali e aristocratiche.

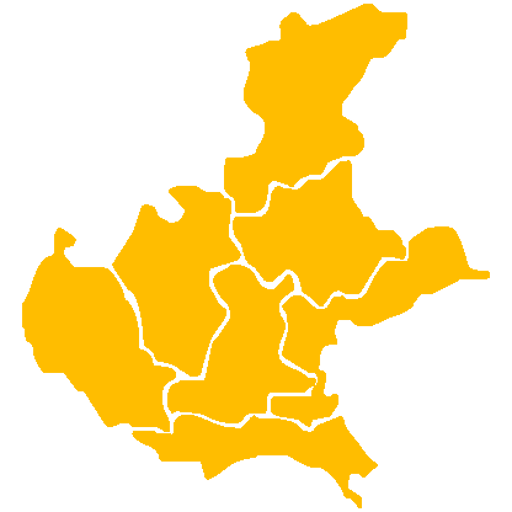

È l’impressione prima che si coglie visitando le sale del Museo Civico Etnografico di Stanghella, in fase di completo riattamento, caratterizzato dallo spazio inconsueto concesso all’ambiente e ai documenti di una cultura contadina tuttora aleggiante sul quieto orizzonte della Bassa Padovana.

Collegamenti

Anche nei più poveri segni materiali è perciò avvertibile un cammino lungo faticoso operoso, distrutti dall’edacità delle stagioni oppure imbalsamati nelle collezioni pubbliche e private, assecondando un istinto ancestrale che impone il rispetto delle cose vecchie.

La sequenza qui proposta appare del tutto casuale eppure a collegarla basterà qualche semplice ragionamento.

Una suggestiva correlazione lega, ad esempio, il bronzeo stilo scrittorio d’impronta venetica, con le facce rigate da tracce alfabetiche, e i punteruoli metallici, i spéi in ferro rame od ottone, usati fino a ieri volendo liberare le turgide pannocchie del granturco dall’ingombrante involucro fibroso.

Nella cultura dei campi il ruolo originale di molti oggetti, lungo un cammino millenario, s’è smarrito rifugiandosi essi (come i rituali religiosi abbandonati e affidati alla festosa memorazione degli anziani o al gioco dei bambini) nella pura manualità indirizzata a differenti funzioni oppure sono diventati pretesto ornamentale.

Simboli e allegorie

I «chiodi» venetici, ammassati quali ex voto nei santuari delle divinità sanatrici, svelano uno stretto collegamento tra il culto e la sacralità dell’atto scrittorio, prima che il mondo romano ne laicizzasse il significato trasformandolo in prezioso mezzo di emancipazione democratica e di comunicazione sociale.

La rispettosa dimestichezza con l’oggetto s’inabissò negli oscuri meandri del quotidiano riemergendo, forse, nel minuscolo attrezzo domestico cui venivano dedicate speciali attenzioni.

Scolpito con segni, lucidato, fornito d’un anellino e di un laccio per poterlo fissare al polso (libero però di muoversi con la mano operosa), el spéo costituiva nella Bassa atesina l’omaggio allegorico del promesso sposo alla futura compagna, caricandosi di sotterranei sottintesi che spingono verso gli spazi poco esplorati della tradizione popolare.

Basta invece un semplice anello d’osso, riferibile alla media età del bronzo, per sottolineare la capacità astrattiva dei primitivi antenati, nata dalla ripetizione e dalla volontà collettiva di attribuire il medesimo significato ad una stessa forma.

Fu, questo, un ornamento muliebre oppure la sintetica rappresentazione della «vulva» o del «pozzo», aperture capaci di porre in comunicazione con le feconde interiorità della terra? Non lo sapremo mai con certezza, anche se gli elementi sessuali filtrano nel patrimonio folclorico attraverso l’emblematica figura maternale.

Allegorie nel pane

Non a caso nell’oggetto-simbolo che meglio invera il nostro quotidiano, il pane, s’è (o s’era) trasferita totalmente la metafora sessuale, l’immagine riproduttiva delle calzanti forme ellissoidali e falliche, con le gravide pagnotte, le bore, e le tonde e larghe ciambelle care alle offerenti, al cerimoniale campagnolo portatore d’antichissimi riti.

E la donna ‘cosmo lattescente delle origini‘, custode sino a ieri delle diffuse tradizioni, appariva per ciò il tramite naturale tra le forze occulte e l’uomo, rivolta alle opere familiari e insieme protesa in un universo mentale popolato di dei e dee cui tributare gli onori dovuti impastando polente farinose, libando goccia a goccia liquidi domestici, bruciando erbe e semi odorosi, offrendo ex-voto corporali ai santuari fumiganti delle sanatrici acque euganee.

Credenze (non i mobili da cucina)

La beneaugurante bambolina in argilla d’epoca romana riassume tutto ciò e rammenta, con la vezzosa collana distesa sul collo, le statuette che grandi e piccini si scambiavano il 20 dicembre, durante le feste dei Saturnali.

Altro oggetto del quotidiano che può liberare la fantasia è una lucernetta, sia essa impostata in fragile terracotta o scolpita nel prezioso marmo rilucente in forma umana dai fascinosi tratti esotici.

Addirittura, in un passato non troppo lontano, si faceva un gran parlare di lucerne «eterne», venute allo scoperto qua e là con gli sterri agricoli, tanto da indurre un erudito secentesco padovano come Angelo Portenari a narrarne di una ardente da mille cinquecent’anni «et avrebbe anco arso (così si crede) perpetuamente, se non fosse stata discoperta».

Mezzo d’illuminazione diffusissimo, il desueto strumento casalingo oggi compare timido e annerito sui banchetti improvvisati dei mercatini d’antiquariato spicciolo, ma aveva trovato nell’antichità una funzione funerario-sacrale che lasciava trasparire con immediatezza il simbolismo della luce disperatamente invocata dalle anime nell’oltretomba.

La sua presenza quasi ossessiva in urne cinerarie scoperchiate, e sventrate dall’aratro o dalle vanghe, induceva la gente a favoleggiarne con trasporto abbandonandosi a visioni ricorrenti, in cui l’inveterata povertà si capovolgeva e si disarticolava, percependo molti la possibilità dell’evento straordinario, il trovamento d’un tesoro o di un magico oggetto capace di soddisfare le brame represse dell’abbondanza e della felicità corporale.

Oggetti particolari

Ed ecco, accanto, il minuscolo candelabro in ferro battuto, con le replicate scure sagome d’uccelli pronte a disegnare, nella cupa penombra della stanza, gigantesche figurazioni d’animali alati, di draghi dalle froge fumanti, custodi minacciosi dei tesori e delle giovani vittime immolate alla bestia infernale.

Il tocco d’un maestro artigiano lo ha certamente sfiorato, ma le oniriche fluttuazioni premevano nella mente del popolano, custode inconsapevole di retaggi preistorici, di frammenti rituali ereditati dall’esperienza dei cacciatori prima, dei pastori e degli agricoltori dopo.

Oggetti intelligenti

Il contadino aveva infatti conservato nelle credenze, nei sogni, il terribile e angosciante transito dalla civiltà delle selve e delle radure a quella della terra coltivata, camminando spedito verso il futuro ma attardandosi volentieri nell’uso di antichi strumenti, quali il cavicchio e l’aratro a chiodo, anticipando insieme, con l’ingegnosità e l’intelligenza di chi è stato vincente nella lotta per la vita, le «moderne» invenzioni.

Come la lignea doppia ruota con bugne simmetriche, applicate per mettere a dimora in file ben allineate semi di mais e di barbabietola, evitando la confusa e costosa dispersione, all’atto della sarchiatura, dell’atavico imperioso gesto del seminatore, un gesto, pure questo, che vive oramai solo nella memoria dei poeti.

2022

Anche in questo caso, come per altri articoli, salta all’occhio la nota dell’autore sulla frenesia dei tempi. 32 anni più tardi è sconfortante poter dire che tale aspetto, nella nostra società, è notevolmente accentuato.

Che questo significhi peggiorato o migliorato, lasciamo decidere al lettore.